晴れた夜空に輝く無数の星を見ていると

大きい、小さい、暗い、明るい、白い、赤い

などの違いが普通の視力の人間なら

なんとなく分かりますね。

この何となくの違いは実は

大きな情報を持っています。

星は生まれいずれ最後を迎えます。

今回は星の寿命とそれにまつわる最新ニュースを

お届けしたいと思います。

星の寿命

©applestar

人類は大昔から天空の謎を探求しては

時に争い解明し、また新たな謎を研究する。

そうやって科学は進歩してきました。

宇宙や天体を知ることは

私たち人類を知ることです。

ではそんな天体に寿命はあるのだろうか?

現代の科学では寿命の無い不老不死の天体は

発見されていません。

※惑星自体に寿命はありませんが恒星の影響を大きく受けます。

私たちと同様に、星(恒星)にも寿命があります。

その寿命のポイントは”質量”です!

宇宙において質量というのは

とても重要になってきます。

私たち人類も成長過程がありますよね

赤ちゃん→幼児期→青年期→熟年期→老年期と

星の一生にも経過が存在します。

分子雲→原始雲→褐色矮星or主系列星→

→赤色巨星→白色矮星or超新星。

さっき”質量”が大事!と書きましたが

宇宙では”質量”はとても重要。

その星の質量が成長過程を左右し

名称も変わるわけです。

私たちが住む太陽は恒星のランクでは

中の下、約100億年の寿命。

現在は46億歳ほどなので折り返し地点で

現在は主系列星になります。

質量が大きければ大きいほど、寿命は短くなります。

太陽と同じ主系列星の仲間でも太陽より8倍以上もある

大きな星は、核融合反応に使われる水素も

太陽より早く使い切ってしまいます。

ピンポン球を5個一気に運ぶのと

ボウリング球を5個一気に運ぶのとでは

持つ人間もエネルギー消費は変わります。

燃料を使い尽くした星たちは

全体が大きく膨らみ赤色超巨星となります。

赤色超巨星の中心部ではヘリウムから

炭素や酸素、ケイ素や鉄が作られる核融合反応が進み

鉄はそれ以上核融合反応を起こさず

反応は止まってしまいます。

反応が止まってエネルギーを作れなくなった鉄の

中心核は次第に縮み温度が上がり

およそ100億度になると

あっという間に縮んでしまった衝撃で

星全体を吹っ飛ばしてしまいます。

これが爆縮タイプの超新星爆発で

他に爆発タイプの超新星爆発があります。

この時の爆発の明るさは尋常じゃなく

日本の古い書物に昼でも煌々と見えたと残るほど。

超新星爆発のあとは、星全体が吹き飛び

長い時間をかけて明るさを失うタイプと

中性子星やブラックホールなどに形成されるタイプがある。

星の一生を終えるこの爆発は新たに

中性子星やブラックホール天体を生み

元素(栄養)を宇宙空間にばらまきます。

星の最後が見せた最新ニュース

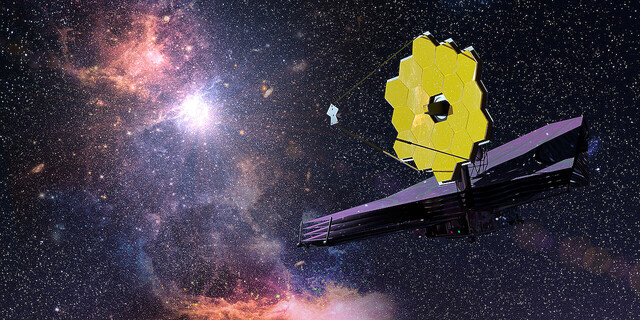

NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が

またまた人類に神秘の宇宙の姿を

届けてくれました。

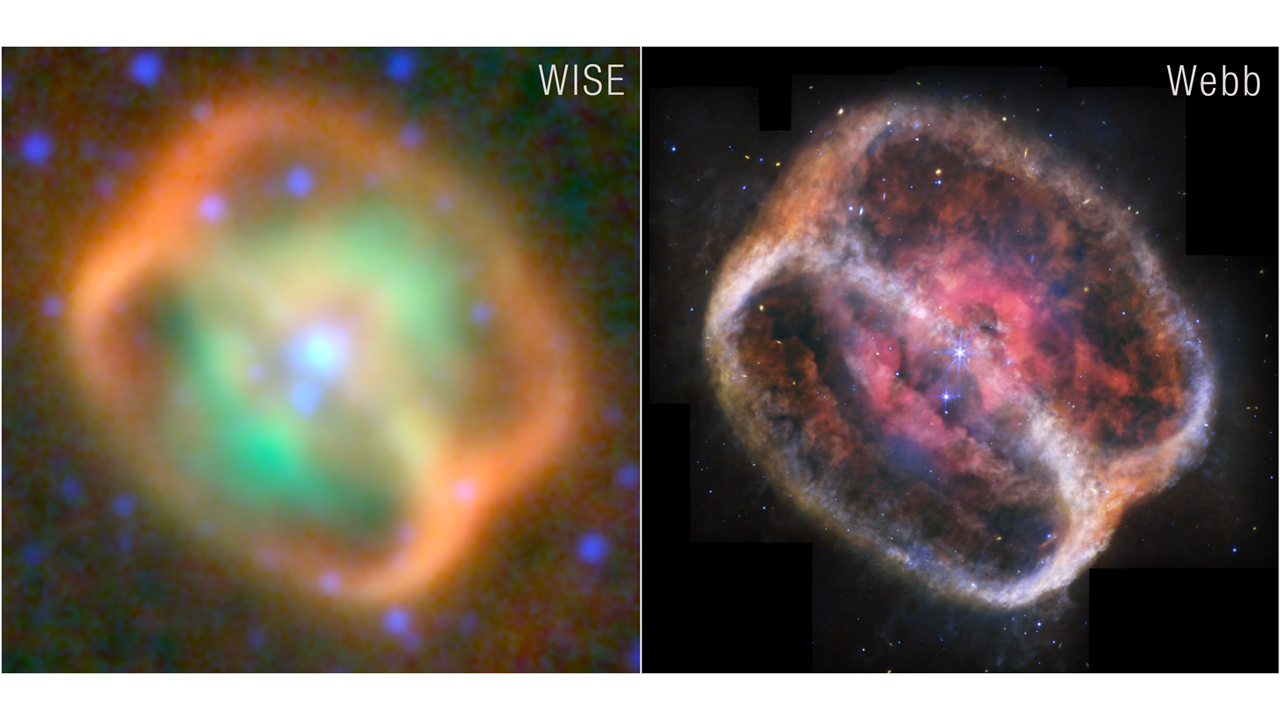

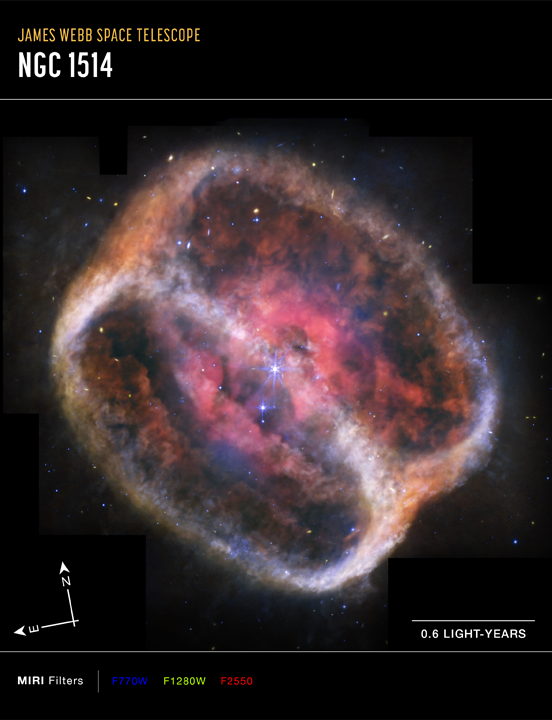

それは赤外線でしか観測できない

惑星状星雲NGC 1514の中心にある

死にゆく恒星から放出されたガスと

塵を完全鮮明に捉えた画像です。

JWST以前の望遠鏡では不鮮明でした。

地球から約1500光年離れた牡牛座にあります。

☟その画像はこちら☟

©NASA-JPL

なんと美しく脅威な光景でしょうか!

この光景は少なくとも4000年かかり形成され

今後も数千年かけて変化し続けるとの見解。

中心には1つの星のように見え

鮮やかな回折スパイクを帯びた

2つの星があります。

これらの星は9年周期で細長く公転し

オレンジ色で表された塵の弧に包まれています。

©NASA/JPL

死にゆく星の塵が宇宙に運ばれる「魔法」。

恒星の外層が吹き飛ばされると

高温で凝縮した核だけが残った。

白色矮星の為、恒星の風は加速すると

同時に弱まり、物質を薄い殻の中に

巻き込んだ可能性があるとの見解。

この星雲は60度の角度で傾いていて

まるで缶に水を注いでいるように見えますが

NGC 1514は端が切り落とされた

砂時計のような形をしている可能性が高いようです。

左上と右下付近でオレンジ色の塵が

浅いV字型に漂っている部分に

くびれた形状の痕跡が見られます。

なんと!この惑星状星雲は1700年代後半から

天文学者によって研究され続けていました。

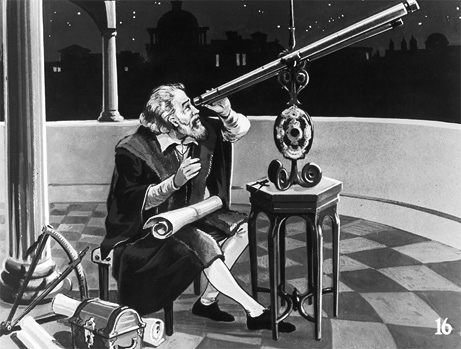

1600年台にガリレオが天空に向けて

望遠鏡を覗かせてから400年余り経ちました。

今では地上ではなく宇宙空間に望遠鏡があります。

400年以上研究していた天体の謎を

僅かに解明できたのです。

以前にもBLOGに書いたように

科学では理論、数学での解、観測証明で

初めて認められるものです。

© AlejoMirand

こうして遠くの天体を観測すること

すなわち、昔の天体を観測する事で

宇宙初期の姿に近づいているという事なのです。

私たち人類が万物の理論を追い求め

その結果が得られることは永遠に無い様にも

思えますが謎を探求するワクワクが

無くなるより追い求めている方が

いいのかもしれませんね。

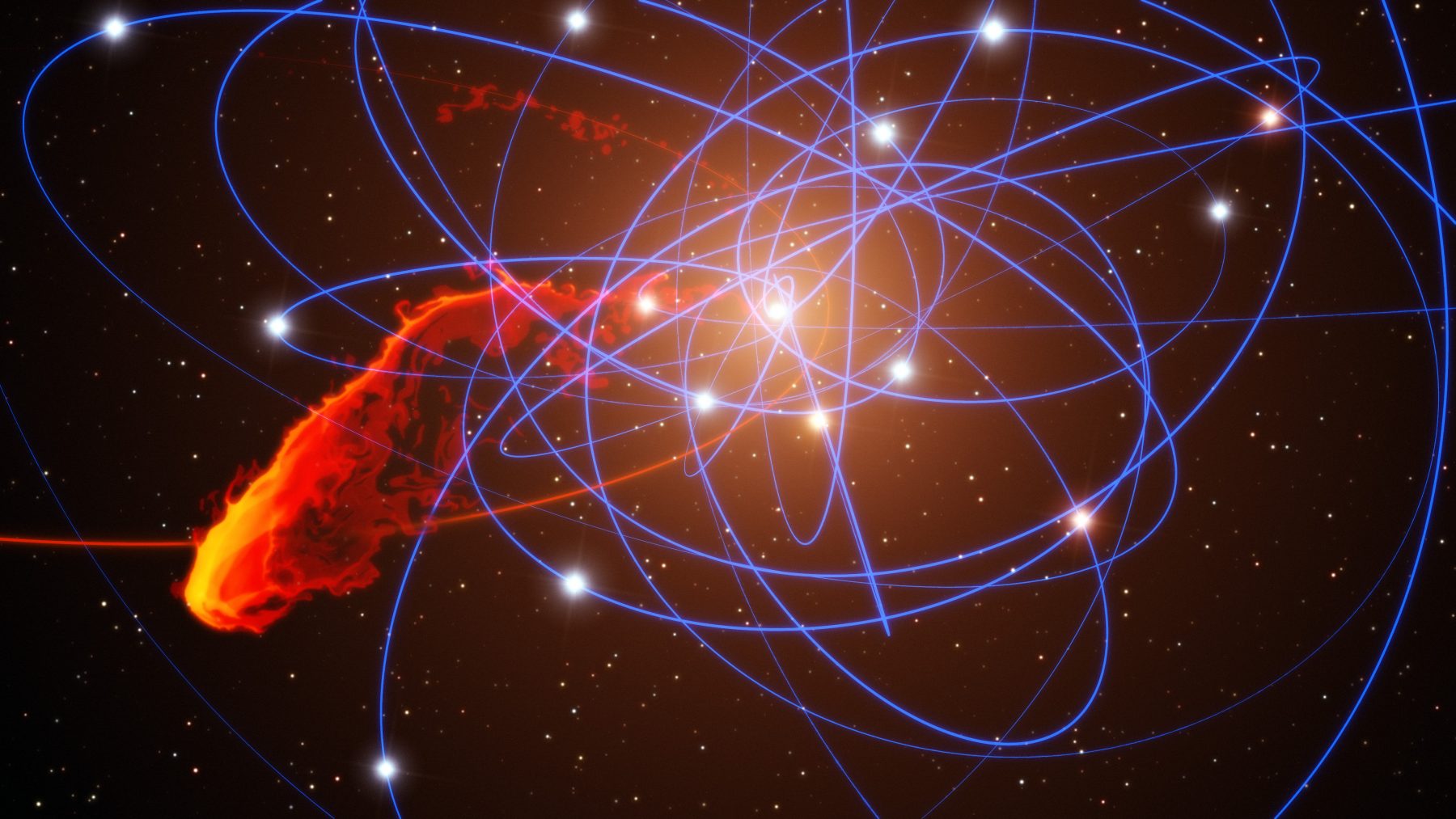

©:ESO/MPE/Marc Schartmann

星に寿命はあります。

その寿命は「質量」に多く依存します。

質量の大きい天体ほど寿命は短いですが

とはいえ、人間の寿命に比べると

圧倒的長い年月を要します。

星の最後は「無」ではなく

脅威であり美しくもある姿を我々に見せてくれて

新たな天体へ生まれ変わる転機です。

そして人類は新たな謎を知るのです!

今回は死がもたらす生のお話をしました。

applestarでした♪バイバーイ✋

コメントをどうぞ