沈みゆくオリオンを眺めていると

赤色超巨星、α星ベテルギウスが

オレンジに輝いていますが

光の速度は秒速約29万9792.458kmで

1秒間に地球を7.5周しますが

光速でも約550年かかる距離に位置します。

ベテルギウスを今夜あなたが見たとして

その輝きは地球の歴史に換算し

江戸時代の頃に放っていた光を

今夜あなたは目撃するのです。

距離にすると1光年は約9兆5000億kmで

それの500倍でベテルギウスまで約5000兆km。

それでも太陽系から1万光年までは「ご近所」扱い。

もっと、もっと遥か彼方を見たい時

どうやって見たらいいのだろうか。

今日はこんな話をしていきたいと思います。

地上観測の限界

星を見るなら目で見るのが一番ですが

天体観測となると最低でも

対空双眼鏡以上のスペックがある

機器を必要としますが

地上から天体を観測するには

避けて通れない厄介な問題があります。

それは地球の大気の問題です。

文明発展の無い時代のクリーンな地球だと

まだ良かったのでしょうが・・・。

地球には分厚い大気が存在し

たくさんの化学物質が上昇し

夜であろうが人工光が輝き

上空100km以上には大量の人工衛星が

往来し地上観測は昨今、困難な時代。

そんな中でも、大気の影響が極力少ない

地上の観測所が地球にはまだあります。

チリ共和国北部、アタカマ砂漠の

標高約5000メートルの高原に建設された

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計:

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array =

通称『ALMA』)があります。

アタカマ砂漠は年間降水量が100ミリ以下

標高が高いため水蒸気による影響を

受けにくく、比較的短い波長(高い周波数)の

電波でも観測可能で、アルマ望遠鏡の

観測波長域となるサブミリ波も

とらえることができます。

平坦な土地でたくさんの望遠鏡の

建設に適し地球上で究極の場所と言えます。

そんな究極な場所でも地上にある限り

星の光を屈折させ歪めているのです。

宇宙望遠鏡

地上に限界があるなら宇宙へ!

ってことで皆さんご存知の

ハッブル宇宙望遠鏡をはじめ

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡も

しっかりと成果をあげています。

宇宙望遠鏡の最大の利点は

大気による電磁波の吸収がないこと!!です。

では、宇宙望遠鏡はメリットだけなのか?

いいえデメリットもあります。

それは「費用」ですね。

望遠鏡オンリーの費用だけではく

ロケットの打ち上げ費用も上乗せされます。

次にメンテナンスが気軽に行えないこと。

地上と比べ運用期間も短い。

そして、ロケット打ち上げが失敗した場合

長年の努力の結晶がダメになる可能性も

ゼロではありませんので・・・。

高額であり100%稼働できる保証もない

宇宙望遠鏡は現在までに14基

中止されたミッションも含め20以上あります。

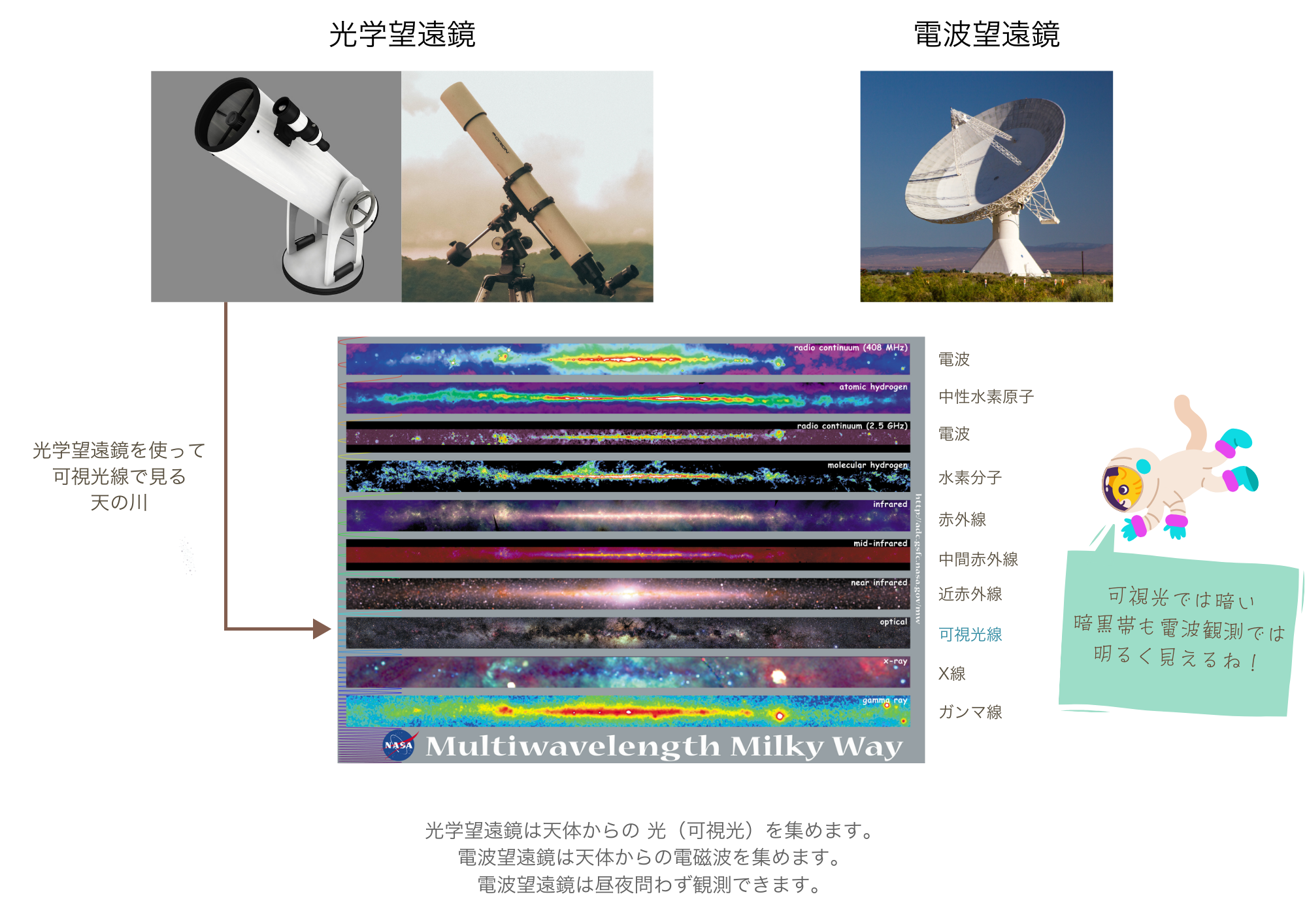

電波望遠鏡

望遠鏡と私たちはいいますが

観測望遠鏡には、光学望遠鏡と

電波望遠鏡があります。

原理は一緒で、遠方の天体からやってくる

微弱な電磁波をたくさん集めることで

この能力のことを集光力と言います。

電波観測のメリットとして

光では観測できない宇宙のチリや

ガスの中を透過して観測できる。

天体を構成する分子や原子の

種類を特定できる。

大気の状態や天候の影響をさほど受けない。

ですがメリットばかりではありません。

アンテナ設置の手間、コストが

かかるのは勿論のこと

X線、ガンマ線、遠赤外線は常に透過率はゼロ。

これらの電磁波は衛星などを使って

大気圏外からしか観測できません。

衛星もとなるとやはりコストはかかります。

そして、最大の問題は

これに限るでしょう。

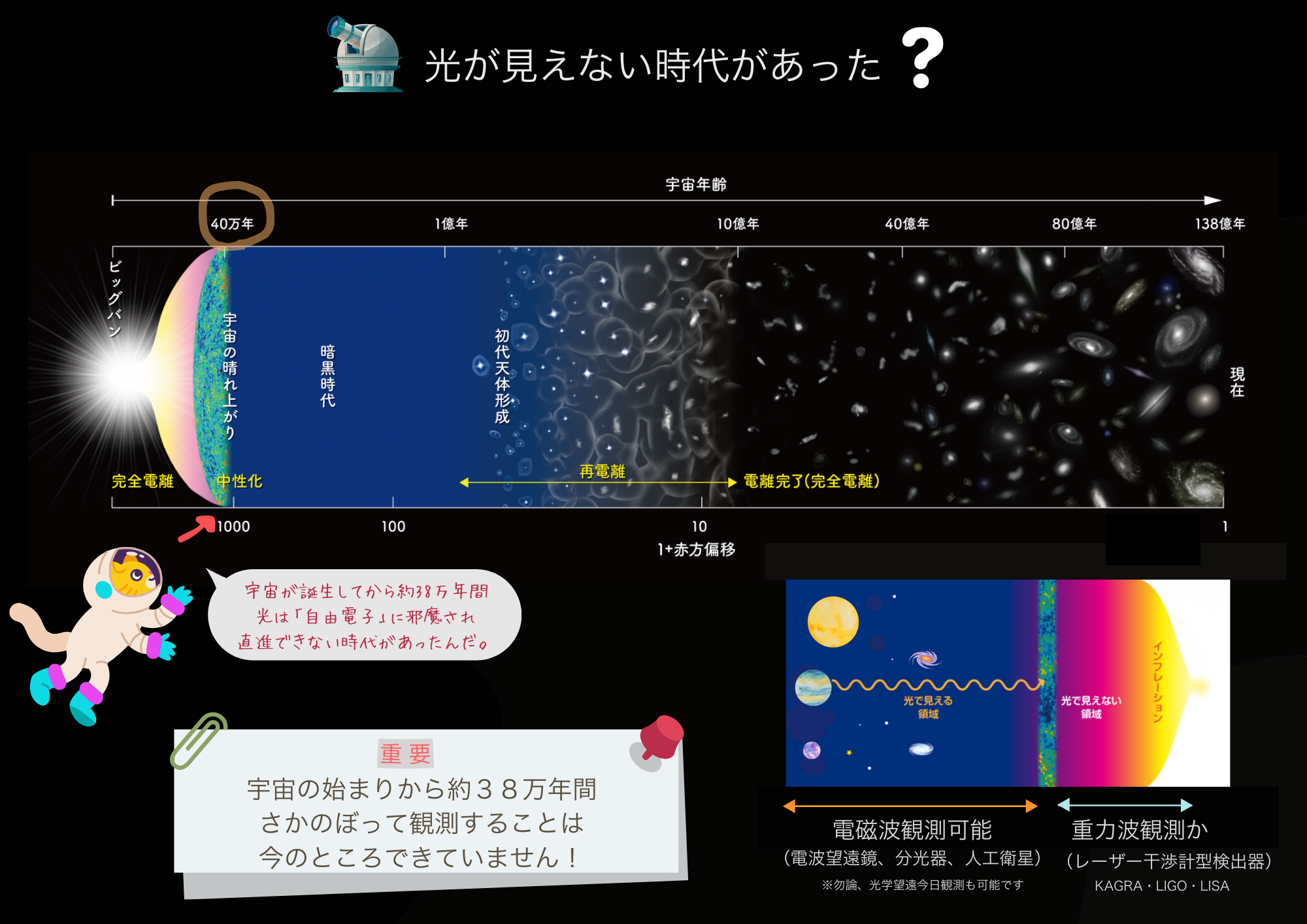

電磁波観測の限界

電磁波観測の最大の難点は

猫カフェBLOGに以前も書きましたが

「宇宙の晴れ上がり」が関係します。

☝ぜひ、読んでみてください☝

なぜなのかがダメなのかが

なんとなく分かると思います。

光(電磁波)が直進できない時代が

あったということは

光を放っていないという事なので

電磁波観測は不可能です。

アンテナ設置とかコスト云々ではなく

光(電磁波)が無いのです。

となると、可視光が無理なら多波長観測で!

なんて次元ではないのです。

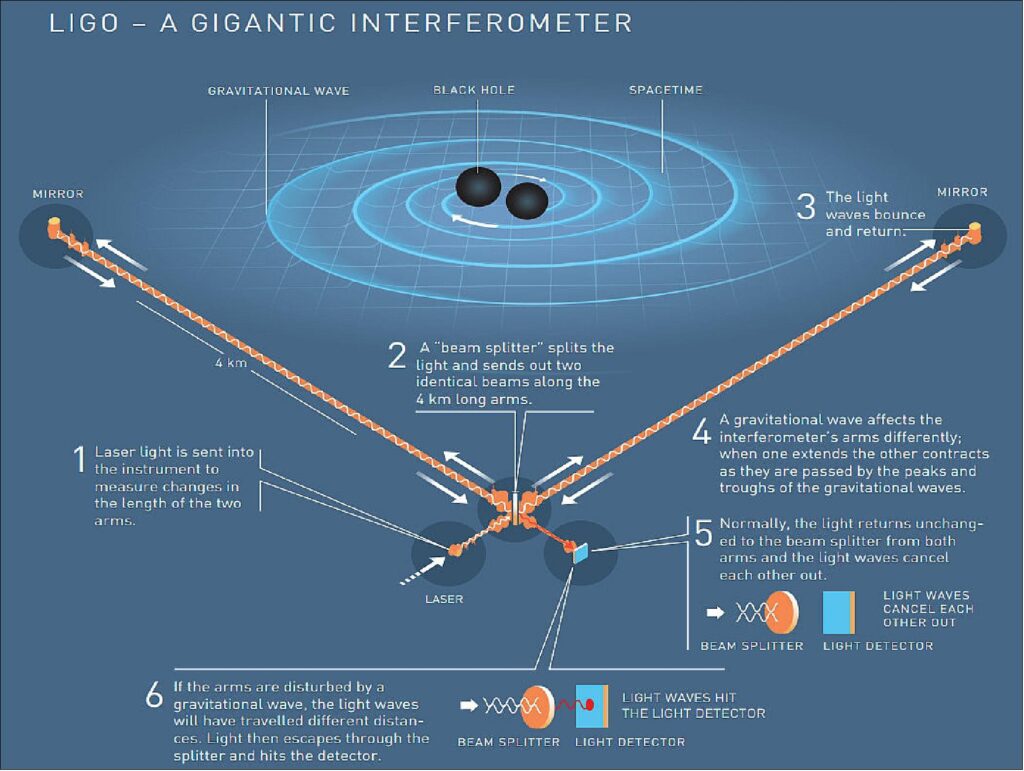

重力波観測への期待

2015年、アメリカの地上重力波検出器計画

LIGOにより重力波の史上初の

直接観測がされました。(GW 150914)

重力波の史上初の直接観測に

米国のみならず世界中が興奮しました。

日本のKAGRAが先だったらもっと

嬉しかったかもしれませんがw

©弐瓶勉「BLAME! 」

こんな時は霧亥が持つ

重力子放射線射出装置があれば

一気に解決するんですけどw

そもそも重力というのはとても弱いチカラ!

だからこそ、電磁波観測との違いとして

重力波は透過力が高いという利点があり

高密度天体内部の質量・震動情報

宇宙の晴れ上がり以前の情報などにも

直接アクセスできると期待されています。

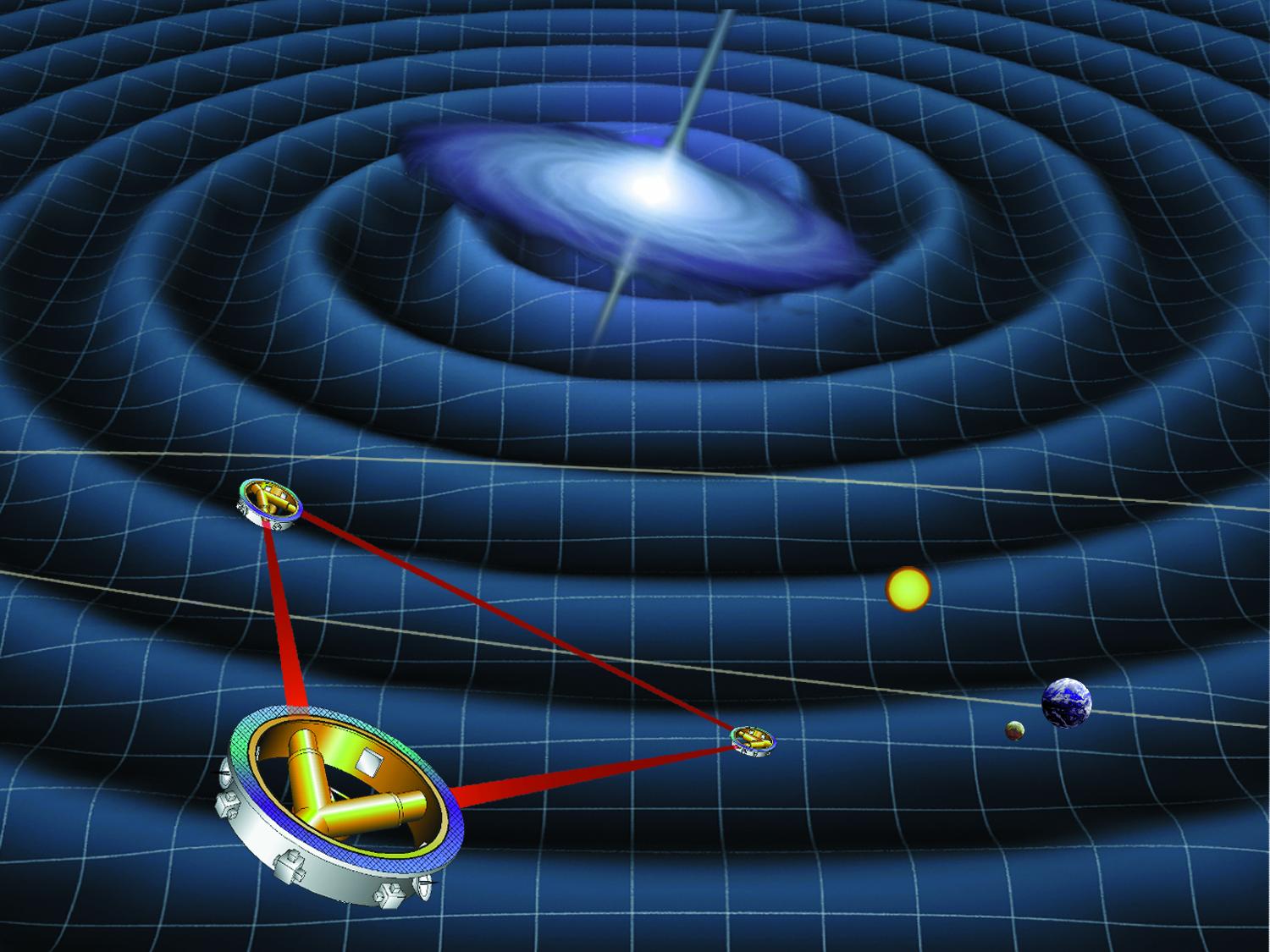

© ESA

とはいえ、重力波の検出に成功しても

地上にあるとしたら

地震など天災でKAGRAのように

休止せざるを得ない場合もありますが

ESAが主導するLISA計画が

宇宙重力波電波望遠鏡として

何らかの成果が出ると期待してなりません。

※KAGRAは今年共同観測運転に参加する予定です。

「分数量子ホール液体における

カイラル重力子モードの証拠」という

論文が科学雑誌natureへ掲載されました。

ガリウムヒ素半導体の薄片を極低温に冷却し

強い磁場をかけることで、重力子に特有な

スピン2を持つことが明らかになったが

半導体中の電子は2次元平面に閉じ込められ

宇宙空間とは異なる環境にあるため

”重力子を検出したものとして同一視できない”

とされました。

ゼロが何個も付くような、ほぼゼロに近い

とても弱いちからの重力子を

私たちが生きている間に

発見に至るでしょうか?

今回はあまりにも彼方の宇宙になると

現代の科学の力でも観測できない現実を

お話しました。

宇宙って本当不思議に満ち溢れていますね。

.png)

コメントをどうぞ